- AWS Builder Center›

- builders.flash

エンジニアの挑戦を加速させる ! ~ 生成 AI ハンズオンワークショップ ~

2025-09-04 | Author : 柴田 諭志 (株式会社豊田自動織機ITソリューションズ), 青野 宏紀 (株式会社豊田自動織機ITソリューションズ), 北原 康太 (株式会社豊田自動織機ITソリューションズ)

はじめに

みなさん、こんにちは!豊田自動織機ITソリューションズ (TIIS) の北原です。

この記事では、私たちCCoE(Cloud Center of Excellence)が企画・実施した生成 AI × クラウドをテーマにしたハンズオンワークショップについてご紹介します。製造業における生成AIの活用可能性を探りながら、単なる技術習得にとどまらず「現場の課題をどう解決できるか」を参加者と共に考え、実際に手を動かして体験することで得られた気づきや成果、そして今後の展望までをお伝えします。クラウド活用文化の醸成や技術者育成に取り組む方々にとって、参考になる事例となれば幸いです。

builders.flash メールメンバー登録

builders.flash メールメンバー登録で、毎月の最新アップデート情報とともに、AWS を無料でお試しいただけるクレジットコードを受け取ることができます。

製造業における生成 AI 活用の現状

今、製造業の DX がどんどんと進む中で、生成 AI の活用が新しい可能性を広げています。

例えば、ベテランの現場作業員の持つカン・コツをデジタルの力で引き継いだり、製造の流れをもっと効率的にしたり。特に人手不足や技能伝承といった、製造業が抱える共通の悩みに対して、生成 AI は頼もしい味方になってくれそうです。

また、製造現場では日々たくさんのデータが生まれています。これらを上手に活用して素早い判断につなげるには、クラウドの柔軟な拡張性と生成 AI の賢い分析力を組み合わせることがポイントになります。

TIIS が考える生成 AI 活用促進

世の中的な背景からも TIIS では 2024 年度の重点取組テーマとして「生成 AI 活用の推進」を掲げ、様々な取り組みを始めています。

こうした中で私たちエンジニアに期待されているのは、対話型の生成 AI の利用だけでなく、生成 AI を実際のシステムに組み込んで現場の課題を解決する力です。でも、日々生成 AI を使っていても、「結局実際の業務でどう活かせばいいの ?」というモヤモヤを感じている方も多いのではないでしょうか。特に製造現場ならではの環境や制約がある中で、生成 AI の活用方法を考えるのは、私たち製造業の IT エンジニアにとって新しいチャレンジといえます。

そこで私たちが大切にしているのは、まずは実際に手を動かして体験してみること。

特にクラウド技術や生成 AI のような新しい技術に対しては、机上では思いつかないような活用方法も、実際に試してみると新しい発見や気づきがたくさんあると思っています。

CCoE が推進する生成 AI × クラウドワークショップとは

私たち CCoE (Cloud Center of Excellence) では、エンジニアが新しい技術に気軽にチャレンジできる雰囲気づくりを心がけています。前回の「組織を超えてクラウドで繋がる ! エンジニアの挑戦マインド醸成に向けた取り組み」では、部署の垣根を超えて仲間たちが新技術に挑戦する姿が見られました。

今回の第 2 弾ワークショップでは、より現場に近いテーマを選んで、生成 AI とクラウドに触れることにチャレンジしました。また、単に技術を学ぶだけでなく、「生成 AI を活用し、現場の困りごとをどう解決できるか」をみんなで考える場を作りました。嬉しいことにこのワークショップにも 30 名以上もの仲間が集まってくれました !

この記事は、こんな方々に読んでいただけたら嬉しいです。

- CCoE やクラウド推進組織のメンバー

- 企業内でクラウド活用の文化を広げたいテックリードの方々

- エンジニアの挑戦を支援し、クラウド人材育成に取り組む方々

特に、「クラウド活用を推進する組織として、エンジニアにどのような成長機会を提供すべきか?」といった課題を持つ方にとって、私たちの取り組みが少しでもヒントになれば幸いです。

それでは、同じ CCoE メンバーの青野さんに、ワークショップの概要を紹介してもらいます!

ワークショップの概要

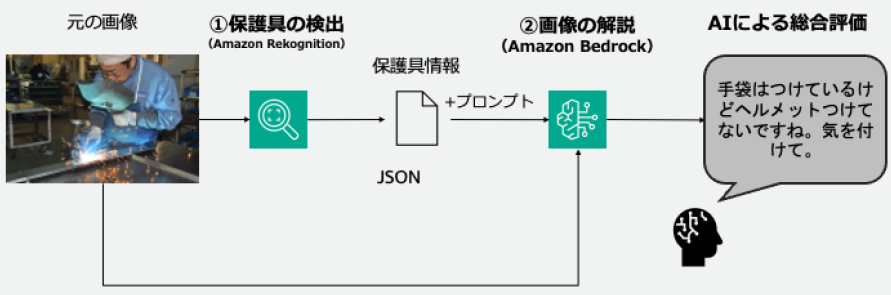

こんにちは。 TIIS の青野です。ワークショップの概要についてご紹介します。今回のワークショップは、クラウドサービスと生成 AI を利用し、様々な画像から対象の人物が保護具 (ヘルメットや手袋、マスク) を正しく装着しているかを自動判定するシステムの構築に挑戦しました。 AWS Summit 2024 で展示されていた「Smart Products Demo」にインスピレーションを得て、TIIS 独自にカスタマイズした内容となっています。

テーマ選定について

テーマ選定にあたっては、製造業に携わるエンジニアにとって最重要課題である「安全」に焦点を当てています。親会社である豊田自動織機においても、フォークリフト用ドライブレコーダーの映像を AI が分析し、安全運転を評価するサービスを提供しており、TIIS のエンジニアにとっても非常に身近で、かつ実践的な内容です。

ワークショップ開催までの取り組み

ワークショップの開催まで道のりについて、CCoE の柴田さんから紹介してもらいます。

こんにちは、TIISの柴田です。ワークショップ開催までの取り組みについて紹介します。

AWS Summit 2024で注目を集めた「Smart Products Demo」ですが、3 ~ 4 時間という制約のあるワークショップでは実施が難しく、短時間でも効率的に学べる形に変更する必要がありました。

そこで私たちは、公開されているアーキテクチャを読み解き、タスクに分解し、タスクの優先順位付けと最適化を行いました。アーキテクチャだけでは正確な把握が難しい部分については、製作者の山本さんが参加されているイベントに足を運び、山本さんに直接質問し、疑問点を解消していきました。

たとえば、エッジ側で実行している物体検出 (YOLOv8) の結果がクラウド側での保護具判定に使用されていないことを確認し、ワークショップ用のアーキテクチャから除外することで、ワークショップの所要時間短縮を図りました。

さらに、弊社の担当ソリューションアーキテクト (SA) の山辺さんとの緊密な連携により、デモのエッセンスを損なうことなく、より実践的なワークショップ向けアーキテクチャへと洗練させることに成功しました。

ワークショップの特徴

本ワークショップの特徴は、単なる簡略化ではなく、業務での活用を重視した点にあります。コーディングを基本とした実践的アプローチや、業務活用のイメージを深めるディスカッションセッションの導入など、独自性のある要素を随所に盛り込みました。

たとえば、コーディングは単にコードを貼り付けのではなく、参加者が入力内容を考える箇所を盛り込み、正常に動作するか確かめながら進められるようにしました。

また、参加者には、実際に手を動かすだけでなく、当日のディスカッションを通じて自ら考えを深めてもらうことも重視しました。ワークショップのアーキテクチャには含めていませんが、業務で活用する際に必須となる機能やコストの観点なども議論してもらうようにしました。

ワークショップは業務を意識した真面目な内容ですが、「楽しみながら」学べるよう、遊びの要素も取り入れています。AI による保護具の認識では、作業帽や軍手に加え、参加者の興味を引く様々なアイテムを用意しました。さらに、12 月開催にちなんでクリスマスの要素も取り入れ、学習過程自体を楽しめるよう工夫を施しました。

参加アプローチ

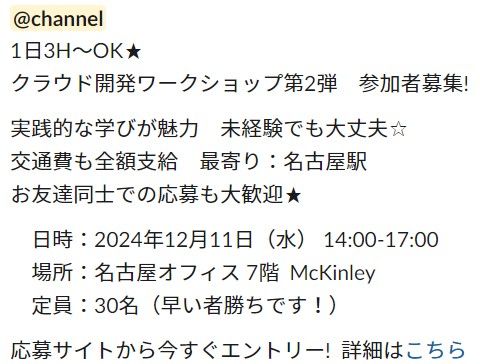

また、ワークショップの参加障壁を少しでも下げるため、開催案内では全社的な情報共有会での展開に加え、従業員の興味を惹きつけるアプローチも実施しました。

その結果、募集開始からわずか 10 日で満席という反響を得ることができました。

参加者の期待に応えるべく、通常のプロジェクトと同様、SA 山辺さんとの週次定例会や入念な試行を重ね、万全の体制で本番に臨みました。

参加者の声

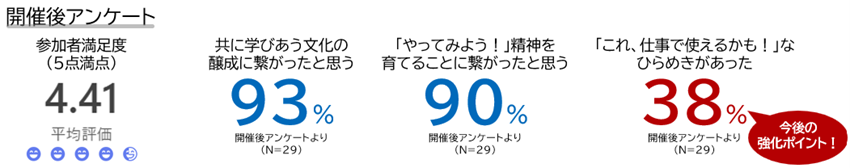

ワークショップの成果について、参加者の声を交えながらご紹介します。多くの参加者から「楽しみながら、共に学び合う文化の醸成」につながったという声が聞かれ、ワークショップを通じて、挑戦する意欲が芽生えたことがわかります。また、参加者の中には、学んだ技術を実際の業務に活かせるアイデアや気づきを得た方もいました。

楽しく学び合える環境だった !

「チームのメンバーとああしたらどうか、こうしたらどうかを話し合いながら進められた」

「普段関わらない人と話しながら、技術について学べるのは有意義な時間だった」

「分からないときにはチームの方々に聞き、楽しみながら学びあうことができました」

「やってみよう!」精神が育った !

「動くものが出来上がると、おのずとその精神は育っていくとおもっています(笑)」

「新しい技術を触ってみたいなという気持ちが生まれた」

「手軽にクラウドを体験でき、小さいことから始められると分かった」

仕事に活かせるアイデアが生まれた!

「完成車の不具合検知に使えそうと思いました」

「工場の危険予知に活用できそうだなと思った、パトライトと連携するとより実現性が出るなと思った」

実務への応用に関する気づきが得られた!

「サービスを組み合わせることでコストを落とし、利用可能性を広げる考え方が参考になりそう」

「目新しいキラキラした技術を使う場合でも要件定義できちんと業務が成り立つかの検討は大事。(性能、セキュリティ、内部統制等々)」

課題と今後の展望

生成 AI とクラウドを活用し、自ら手を動かしシステムを作成することで、「失敗を恐れず、新たなことに積極的にチャレンジする文化」の醸成に繋がったことは、参加者のアンケート結果から伺うことができました。

また、多くの参加者が生成 AI x クラウドに関する新たな発想や気づきを得ることができたようです。しかし、それらのアイデアを実際の業務に活用するには課題があることも明らかになりました。例えば、担当している業務システムではクラウドを利用していないため、新しい技術をどのように業務に組み込めばよいか分からないといった意見が聞かれました。

今回の参加者は若手の割合が比較的高く、新しい技術と実務との具体的な結びつきをイメージすることが難しかった可能性があります。次回のワークショップでは、業務知識や経験が豊富な管理職の参加率を高め、新しい技術に積極的な若手とのコラボレーションを通じて、このギャップの解消を図ることを検討しています。

今回のワークショップには、様々な部署から幅広い世代の従業員が参加しました。立場や年齢に関係なく意見を交換し、互いを尊重し合う姿勢が見られ、組織内の「縦」「横」「斜め」のつながりが生み出す相乗効果の重要性を再認識しました。

縦 × 横 × 斜め = 無限大(∞)

異なるもの、新しいものを掛け合わせる (×) ことで、より良いものに変化する。

これは、TIIS が進める企業文化変革活動「TIIS-X」のコンセプト (前回記事参照) そのものを体現しています。

これからも私たちは、全社的な学びを推進する仕組みづくりや、学習意欲を促進する活動を継続し、従業員一人ひとりが楽しみながら共に学び合う文化を醸成していきます。

今回のワークショップ成功のポイント

1.ワークショップを開催する目的を明確にしましょう!

2.参加障壁を下げる工夫をしましょう!

3.楽しく学べる工夫をしましょう!

著者プロフィール

柴田 諭志 (Satoshi Shibata)

株式会社豊田自動織機ITソリューションズ

株式会社豊田自動織機ITソリューションズ

CCoE として、社内のクラウド活用推進や生成 AI の活用推進等に取り組んでいます。

趣味は新作スイーツを食べることや、ボクシングや NFL (アメリカンフットボール)の観戦です。

青野 宏紀 (Hiroki Aono)

株式会社豊田自動織機ITソリューションズ

株式会社豊田自動織機ITソリューションズ

CCoE として社内にクラウドや生成 AI を普及しています。

日本各地を旅行するのが好きで次は船旅をしようと思っています。

北原 康太 (Kota Kitahara)

株式会社豊田自動織機ITソリューションズ

株式会社豊田自動織機ITソリューションズ

入社後、インフラエンジニアとしてキャリアをスタート。アプリケーション開発基盤の構築・運用保守を担当し、2023 年より CCoE として活動。

近所のまぜそば屋さんで、まぜそばを食らうことが最近の幸せです。