- AWS›

- 導入事例

FIVB ワールドカップバレーボール 2019 において超低遅延配信技術を利用した同時配信を実現。スマホで別アングルの映像が楽しめる視聴体験を提供

概要

フジ・メディア・ホールディングスの中核企業として、テレビジョン放送を中心としたコンテンツ事業を展開する株式会社フジテレビジョン。放送と通信の融合に向けて多様な映像配信を追求する同社は、 3 秒以下の超低遅延配信を実現する技術 (CMAF-ULL)に着目。2019 年 9 月に生中継した『 FIVB ワールドカップバレーボール 2019 』において、地上波放送とは別アングルの映像をスマートフォンなどで楽しむことができるライブ配信を実施しました。AWS のマネージドサービスを使った CMAF-ULL での超低遅延配信は世界初の事例です。

地上波デジタル放送と連動し試合の映像を別アングルで同時配信

“挑戦と創造”を理念に、テレビ放送、テレビ番組制作、映画・映像ソフト制作、イベント制作などを手がけるフジテレビジョン(以下、フジテレビ)。多様なデジタルメディアが普及する中、テレビを取り巻く環境は大きく変化しています。2019 年 5 月に NHK テレビの常時同時配信を認める改正放送法が国会で可決・成立し、2020 年 4 月から実施される見込みです。民放でも在京キー 5 局がテレビ番組を同時配信する実証実験などが行われており、放送と通信の融合はますます加速することが予測されています。テレビの視聴スタイルもここ数年で大きく変化しました。今では若年層を中心に、テレビ番組をリアルタイムで見ながら手元のスマートフォンで情報を検索したり、SNS でつぶやいたりしながら見る “ ながら視聴 ” や “ セカンドスクリーン視聴 ” が当たり前になっています。

こうした変化に対応し、よりリッチな放送サービスを視聴者に提供する新たな施策として、2019 年 9 月から 10 月にかけて同社系列で生中継した『 FIVB ワールドカップバレーボール 2019 』において、日本代表戦の同時配信・見逃し配信、海外勢同士の試合を含む全試合のフルマッチ配信、セカンドスクリーン企画などのデジタル施策を集約した『デジタルワールドカップバレー 2019 』を展開しました。

目玉企画の 1 つであるセカンドスクリーンは、地上デジタル放送に加え、スマートフォンやタブレット向けに別アングルの映像を同時配信し、放送の視聴をより楽しんでもらおうというものです。具体的には、日本代表選手をクローズアップする『注目選手追っかけカメラ』と、試合会場の天井に設置したカメラの映像を通して両チームの戦術やフォーメーションが把握できる『天井カメラ』の 2 種類が提供されました。

数万人が同時に視聴できる配信環境を 3 週間ほどで構築

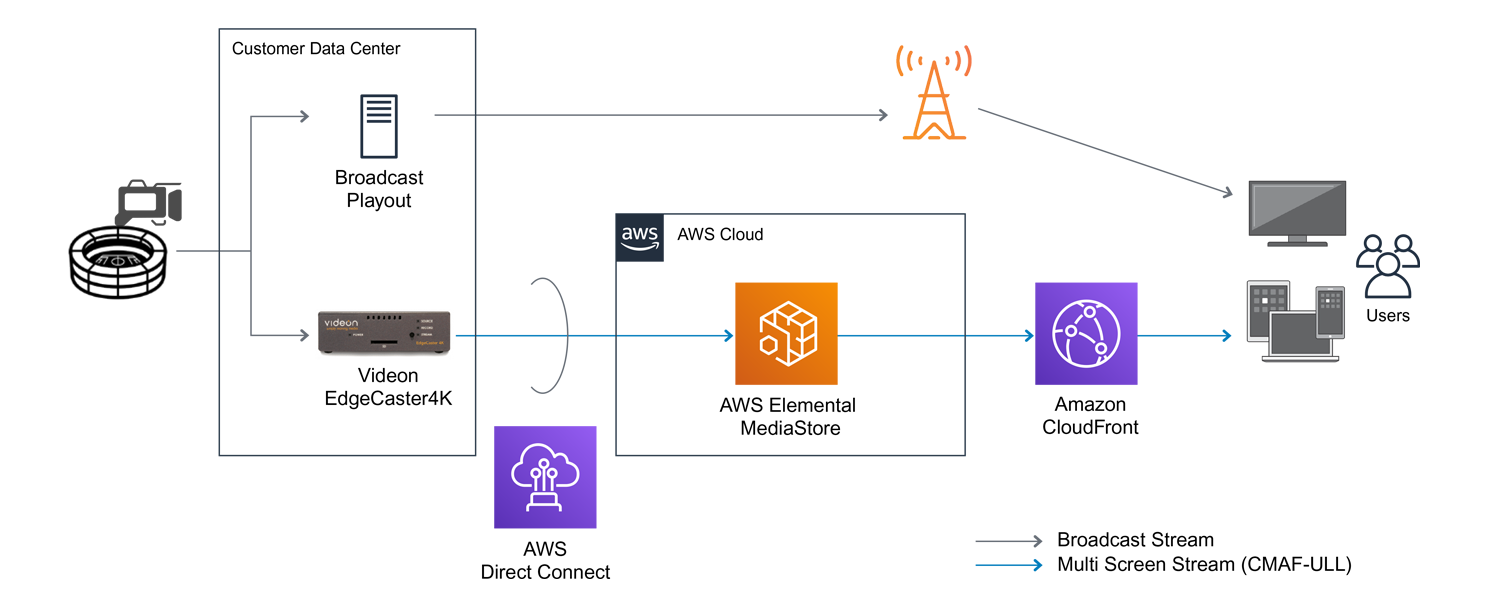

フジテレビでは、以前から継続的に超低遅延配信の研究を進めていました。通常のネット配信ではライブ放送から 30 秒程度の遅れが出るのが一般的です。「この問題を解決する手段として私たちはCMAF-ULL(CommonMediaApplicationFormat-UltraLowLatency)と呼ぶ超低遅延配信技術に着目し、地上デジタル放送と同程度の超低遅延配信にチャレンジすることにしました。」と語るのは技術局技術開発部副部長の伊藤正史氏です。CMAF-ULL による超低遅延配信を実現するためには、ファイルとして完成する前に動画データの転送に入れる Chunked Transfer という技術に対応する必要があります。以前から映像配信に AWS のクラウドサービスを採用してきた伊藤氏は、CMAF-ULL の研究に取り組む中で AWS のソリューションアーキテクトと継続的にコミュニケーションを交わし、クラウド環境から動画を配信する AWS Elemental MediaStore と、CDN(ContentDeliveryNetwork)の Amazon CloudFront が 2019 年 4 月に Chunked Transfer に対応したことを把握。5 月には対応エンコーダーを入手し、すぐに技術検証を開始しました。6 月以降、検証の成果を動画配信・メディア系のイベントやAWS Summit Tokyo などで公開していたところ、ワールドカップバレーボールで実用化すべく声がかかったとのこと。「今回の企画は、弊社のデジタルメディア担当による放送映像をより楽しくするセカンドスクリーンという着想と、技術部門の超低遅延配信の研究がうまく融合して実現したものです。」(伊藤氏)

とはいえ、FIVB ワールドカップバレーボール 2019 で超低遅延配信を適用するのが決まったのは 2019 年 8 月。9 月 14 日の大会開幕までに残された期間は 3 週間程度しかありません。その中で AWS を採用したことで、短いリードタイムでも着実に準備を進めることができました。伊藤氏は「番組側から声がかかった時に『いきなり言われても』ではなく、その時に備えていつでも対応できるよう準備しておくのが技術者だと考えています。今回のサービスは、事前の研究開発と AWS のクラウドサービスがなければ、数万人が同時に視聴できる超低遅延配信の環境を 3 週間ほどで構築することはできませんでした。」と振り返ります。開発中は、AWS のソリューションアーキテクトやサービスチームと緊密に連携しながら、大規模配信の仕組みを構築していったといいます。

「AWS の担当者は放送業界の用語にも精通しているので話が通じやすく、多くの課題や不明点にも素早く対応していただき、アーキテクチャの改善を重ねることができました。」(伊藤氏)

イベント単位での配信経験を重ね運用の自動化や効率化へ

超低遅延配信技術を用いたマルチアングル配信は好評で、その後のスポーツ番組へも採用が拡大しているといいます。

「CMAF-ULL による超低遅延配信は、当社内だけでなくテレビ業界からもご注目頂き、多くのメディア技術関係者からも問い合わせがありました。スポーツなどで有用性の高い技術だと思いますので、メディア業界全体に広がってより魅力的な番組を視聴者の方々に提供できる一助になれたらと思います。」(伊藤氏)

伊藤氏は、入社から 10 年ほど放送の送出技術を専門としていた経験を生かし、現在携わる「放送と通信の連携技術」や「動画配信技術」を持続可能なサービスに繋げるべく、動画配信における運用効率化や自動化にも取り組んでいると話します。そして、テレビ放送、ライブ配信、オンデマンド配信など、様々な伝送路で視聴者が好きなコンテンツを楽しめる放送サービスの高度化に向けて、今後も技術研究を進めたいとのこと。

「放送局が扱う技術は、放送技術から IT をベースとしたメディア技術へと拡大し、目まぐるしく進化し続ける時代に突入しています。そのためにも AWS には今後もマネージドサービスを中心とした最先端のメディア技術を、スピーディーに展開していただけることを期待します。」と話します。

AWS Elemental MediaStore と Amazon CloudFront は、CMAF-ULL の超低遅延配信に必要な技術と大規模配信に対応し、 それをマネージドサービスとしてすぐに利用できる環境や、配信規模に応じたスケーリング、障害発生時の切り替え対応などの 煩雑な運用業務からの解放を提供してくれます。

伊藤 正史 氏

株式会社フジテレビジョン 技術局 技術開発部 副部長アーキテクチャ図

株式会社フジテレビジョン

- 設立年月日:2008 年 10 月 1 日

- 放送開始年月日:1959 年 3 月 1 日

- 資本金:88 億円

- 従業員数:1,318 名

- 事業内容:テレビジョン放送、番組制作、映画・映像ソフト制作、イベント、通信事業、権利ビジネス事業ほか

AWS 導入後の効果と今後の展開

- 約 2 ~ 3 秒の超低遅延配信によるテレビ放送と連携したセカンドスクリーン配信の実現

- 数万人が同時視聴できる環境を約 3 週間で構築

- 1 ヶ月間のイベント期間中の安定した同時配信を実現

- 放送と配信の連携による放送サービスの高度化

- 視聴者への新しい放送視聴体験の提供

- メディア関係者からの高い注目を獲得

- イベント単位での配信経験を重ね、運用負荷のかからない体制の構築へ