- AWS›

- 導入事例

日本シップヤード、船舶運航支援統合プラットフォームを AWS 上に構築。船陸一体のデータ連携を実現し、安全性と環境性能を向上

造船業

概要

今治造船株式会社とジャパン マリンユナイテッド株式会社による合弁会社として設立され、両社の商船営業・設計を担う日本シップヤード株式会社。同社は、温室効果ガス排出削減や船員の働き方改革などの課題を抱える海運業のニーズに応えるため、船舶が個別に保有していた各種運航情報を集積して分析するシステム『Sea-Navi® 2.0』を AWS 上に構築。航行経路や燃料消費、船上の機器などを陸上からリアルタイムに管理できるようになり、海運業の課題解消に貢献しています。

課題・ソリューション・導入効果

課題

環境問題への対応や作業軽減に向けコネクテッドシップの開発へ

温室効果ガスの排出削減は世界的な課題となっており、海運業でも対応が進んでいます。国際海事機関では国際海運全体の CO2 排出を、2030 年までに 20% 削減(2008 年比)、2040 年までに 70% 削減(2008 年比)を目指し、2050 年には排出ゼロの目標を掲げています。

一方、造船業界では世界的に企業の統合が進み、組織再編も行われています。日本シップヤードは 2021 年 1 月、国際競争力の強化を目的に今治造船とジャパン マリンユナイテッドの合弁会社として設立されました。

CO2 をほとんど排出しないアンモニア燃料エンジン搭載の船舶の開発などに加え、同社が推進しているのが効率的な運航を管理できる船舶運航支援統合プラットフォームです。このプラットフォームは、これまで船舶が個別に保有していた航行経路、燃料消費、船上機器などの情報を IoT 技術によって集積し、船陸一体となったリアルタイムなデータ連携・分析を実現するもので、日本シップヤード設立前から開発が進んでいたものです。

船内では動力源のエンジンや電気を賄う発電機、ボイラーなどさまざまな機器が使われており、運航に必要な多くのデータを扱います。これまで、航海中は地上のように大量のデータを高速に送受信することが困難でしたが、近年の通信技術の進歩により、ブロードバンドネットワークに接続できるようになりました。

「従来、船の運航・機器の運転は現場の船長や船員に一任されていました。これを船主や管理会社が遠隔でも管理できるようにすることで、燃料消費の削減、船内での作業負荷の軽減につなげられます。海上でも近年ようやく高速回線に接続できるようになったため、陸上からもリアルタイムに状況を監視できる『コネクテッドシップ』の構想を打ち出しました」と語るのは、日本シップヤードの設計本部 基本設計部で新技術グループ長を務める豊田昌信氏です。

また、海運業には、船員の働き方に関する課題もあります。船上で運転している機器の情報を、船員が巡回/目視確認してメモなどに記録したあと、船内のオフィスに戻って PC でレポートを作成して陸上管理部門に E メールで送信するなど、作業負荷の増大が問題視されていました。そこで豊田氏を中心に 2018 年ごろから、船舶のデータを取得してインターネット回線を通じて自動送信し、陸上でも状況管理ができる「船舶運航支援統合プラットフォーム」の構想が始まりました。

ソリューション

マネージドサービスやサーバーレスの仕組みを活用し開発を高速化

船舶運航支援統合プラットフォームを構築する環境には柔軟性、拡張性に優れたクラウドがいいと考えた豊田氏は、社内のほかの部署で付き合いのあった AWS の担当者に相談を持ちかけました。「コネクテッドシップの構想について話したところ、すぐに快く対応いただきました。複数紹介された開発パートナー企業の中から、私たちの要望にさまざまな提案をしてくださったフューチャーアーキテクトに協力を依頼しました」

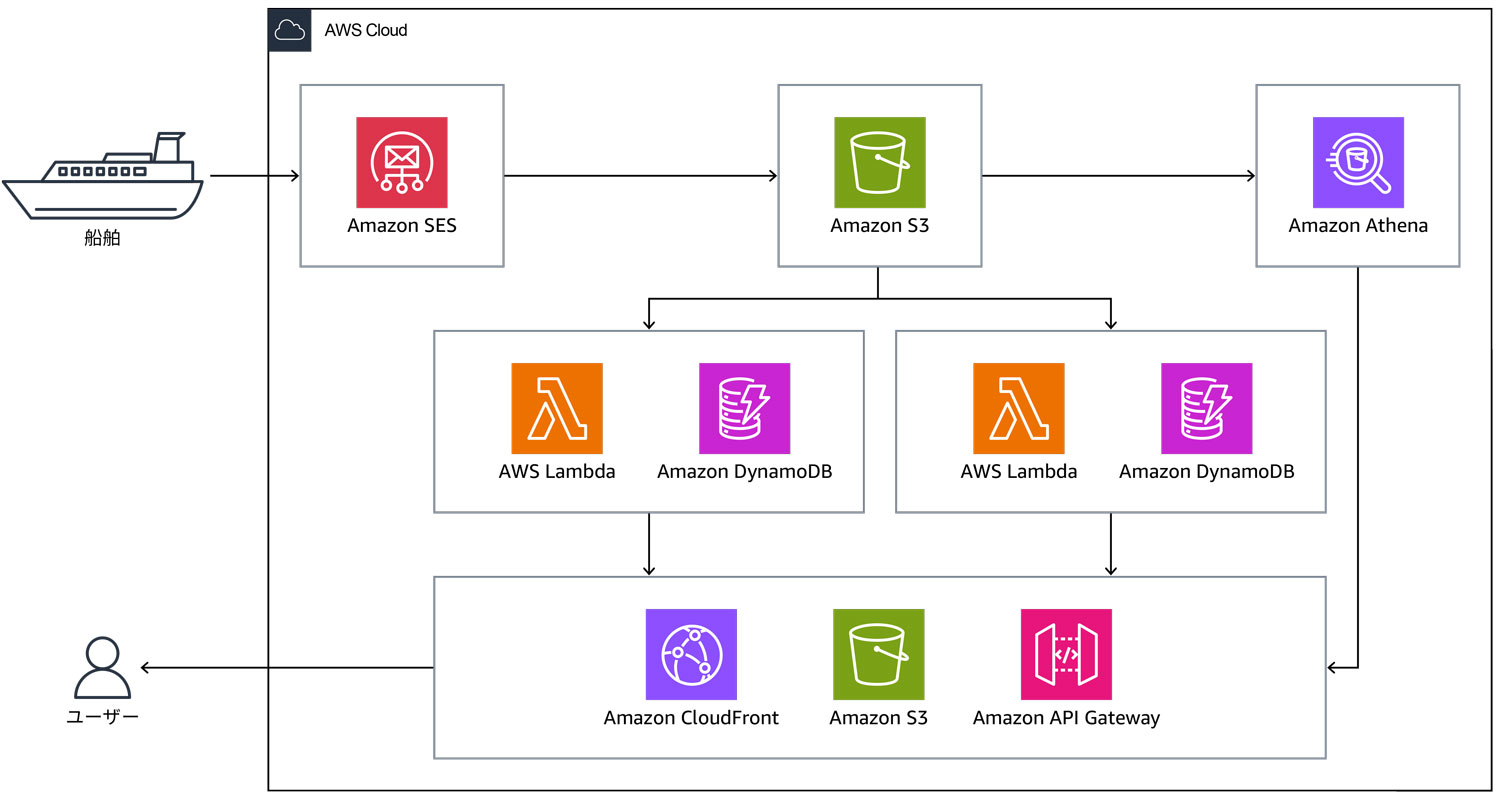

構築にあたっては、顧客や社内から出てくるデータ活用のアイデアにスピード感を持って対応できるよう、マネージドサービスやサーバーレスの仕組みに注目。顧客の需要に応じて柔軟にカスタマイズして構築するため、データベースはマネージドサービスの Amazon DynamoDB、サーバーレスでコード実行ができる AWS Lambda、サーバーレスの分析サービス Amazon Athena などを採用したアーキテクチャが採用されました。

マネージドサービスの採用は、開発スピードに大きく役立ちました。「2019 年秋から構築に着手、同年末には早くも AWS 上でデータを管理できる船の 1 隻目の引き渡しが完了しました。2 隻目以降も非常にスムーズに増やしていき、2023 年 5 月時点で約 100 隻の規模に達しています」(豊田氏)

船舶運航支援統合プラットフォームは船主に提供するものですが、社内や機器メーカーの研究開発・トラブルシューティング、荷主や港湾、各種検査機関、船舶保険事業者などの関係者もデータを活用できるよう構想されました。そのため、さまざまな要望にあわせて各種データを管理/分析/提供するためのアプリケーションが稼働するプラットフォーム『Sea-Navi® 2.0』として開発されています。船舶に関する情報をリアルタイムに可視化・分析できるサービスとして、その革新的な取り組みが評価され、Sea-Navi® 2.0 は一般財団法人日本海事協会の Innovation Endorsement - Products & Solutions 認証を取得しています。

従来は船ごとに保有していた各種データを AWS 上にリアルタイムで集積することで、船陸一体のデータ連携と分析が可能になりました。また、新しく造る船だけでなく、これまでに建造/就航した船でもこの船舶運航支援統合プラットフォームを利用したいという要望も多く、コネクテッドシップへの進化はさらに拡大しています。

導入効果

船主だけでなく、造船やメンテナンス、機器メーカーにもメリットを提供

国際海事機関は、2023 年 1 月から既存船に対して燃費規制と燃費実績の格付けを行うようになりました。燃費が悪く CO2 の排出が多い船は低評価となるため、船主は改善のための方策を実施しなければなりません。このような背景もあり、燃料の消費などを可視化して運航を最適化できる Sea-Navi® 2.0 は多くの船主から好評を博しています。

「燃料消費・ CO2 排出量が可視化されるため、より効率的な航海につながっています。船主様が自社の IR レポートで環境対応の取り組みを示す際にも Sea-Navi® 2.0 の活用をアピールいただいています。また、船内機器の運転データが自動収集/処理/送信されるため、船内で乗組員が計器の情報を巡回・記録してレポートを作る作業は不要となります。人を介した作業ではミスも起きやすく、陸上でデータを再チェックするという手間がかかっていましたが、自動化によってその手間もなくなりました」(豊田氏)

さらに、舶用機器メーカーにおいてもメリットが現れています。船に装備するさまざまな機器の運転・稼働データをリアルタイムに取得できるため、故障や性能低下の原因をすぐに分析できるようになりました。機器のメンテナンスや不具合対応などアフターサービスの際には、メーカー担当者が船に赴いて機器の状態を調査していましたが、データが手元にあれば現地に行かなくてもトラブルシューティングができます。メンテナンスの担当者だけでなく、舶用機器メーカーでの新開発や機能向上等の研究開発でもデータを活用できるようになっています。

現在、Sea-Navi® 2.0 で船からのデータを取得する間隔は 10 ~ 20 分となっていますが、今後はその間隔を縮めてより高度な運航支援ができる船の開発を目指しています。豊田氏は今後の展望について次のように語っています。

「将来的には陸上から操船したり、自動運航したりする船が求められるようになると考えています。フューチャーアーキテクトとは現在も頻繁にやり取りをしていて、データのリアルタイム性を高め、迅速な分析ができる Amazon Timestream を次世代の船舶開発にうまく利用できないか相談をしているところです。AWS のサービス改善やサポートも引き続き期待しています」

従来は船ごとに保有していた各種データを AWS 上にリアルタイムで集積することで、船陸一体のデータ連携と分析が実現しました。温室効果ガスの削減に貢献するとともに、運航をより効率的に管理できるようになります

豊田 昌信 氏

日本シップヤード株式会社 設計本部 基本設計部 新技術グループ長アーキテクチャ図

企業概要

2021 年 1 月、今治造船株式会社とジャパン マリンユナイテッド株式会社による合弁会社として設立。液化天然ガス(LNG)運搬船を除く一般商船・海洋浮体構造物の設計、販売を行う。各種産業で課題となっている温室効果ガス排出量削減に注力し、船舶の情報を適宜可視化・分析できる船舶運航支援統合プラットフォームや、アンモニア燃料船の開発などを行っている。

取組みの成果

- 温室効果ガス排出量削減に寄与

- より安全で効率的な海上運航

- 乗組員の作業負荷軽減

- 船体のメンテナンス活動の効率化

フューチャーアーキテクト株式会社

AWS セレクトティア サービスパートナー

フューチャーグループの中核を担う IT コンサルティング企業。最新のテクノロジーをベースにお客様の経営と IT をデザインし、DX を推進。「経営・業務・ IT の三位一体改革」「中立的なポジションによる技術力と実装力」「一気通貫のプロジェクトマネジメント」を強みに、社会インフラを支える様々なお客様の経営課題に向き合いビジネス変革を支援することで、ともに未来を創造する。