API 基盤やデータ基盤(データレイク)を構築

同社は 2018 年度の経営会議において AWS を中心としたクラウドサービスを利用することを全会一致で決定しました。

「AWS 選定の決め手は、大手銀行など金融機関での実績です。金融機関に求められるセキュリティにおいて、PCI DSS 認定や FISC 安全対策基準等へ対応が可能なこともポイントになりました」(中田氏)

既存システムの移行では、既存の構成をそのままクラウドに移行する“リフト”でなく、クラウドならではのメリットを最大限享受する“シフト”を採用する方針としました。AWS の活用に向けて、システム本部横断の仮想組織を組成。AWS クラウド導入フレームワーク(AWS CAF)を参考に 6 分科会方式を採用し、ビジネス、人材、ガバナンス、オペレーション、プラットフォーム、セキュリティを中心とする施策を推進しました。

効果的な“シフト”を実現するため、システム開発の工程ごとに多様なサポート施策を実施しています。着手前の検討段階では移行難易度と移行メリットを軸に、各システムを 4 象限でマッピングし、どのシステムはどのような形で移行していくのが望ましいのか、難易度とメリットのバランスを考えられるようにして、システムの管理部署が難易度とメリットのどちらを選択するのかの方向性を事前に評価できるようにしました。

2018 年度で 2 システム、2019 年度で 11 システムと順次移行し、2023 年 3 月時点で 54 システムが AWS 上で稼働しています。今後、2024 年度末までにシステム本部が管理する全 160 システムのうち、半数のシステムを移行する計画です。

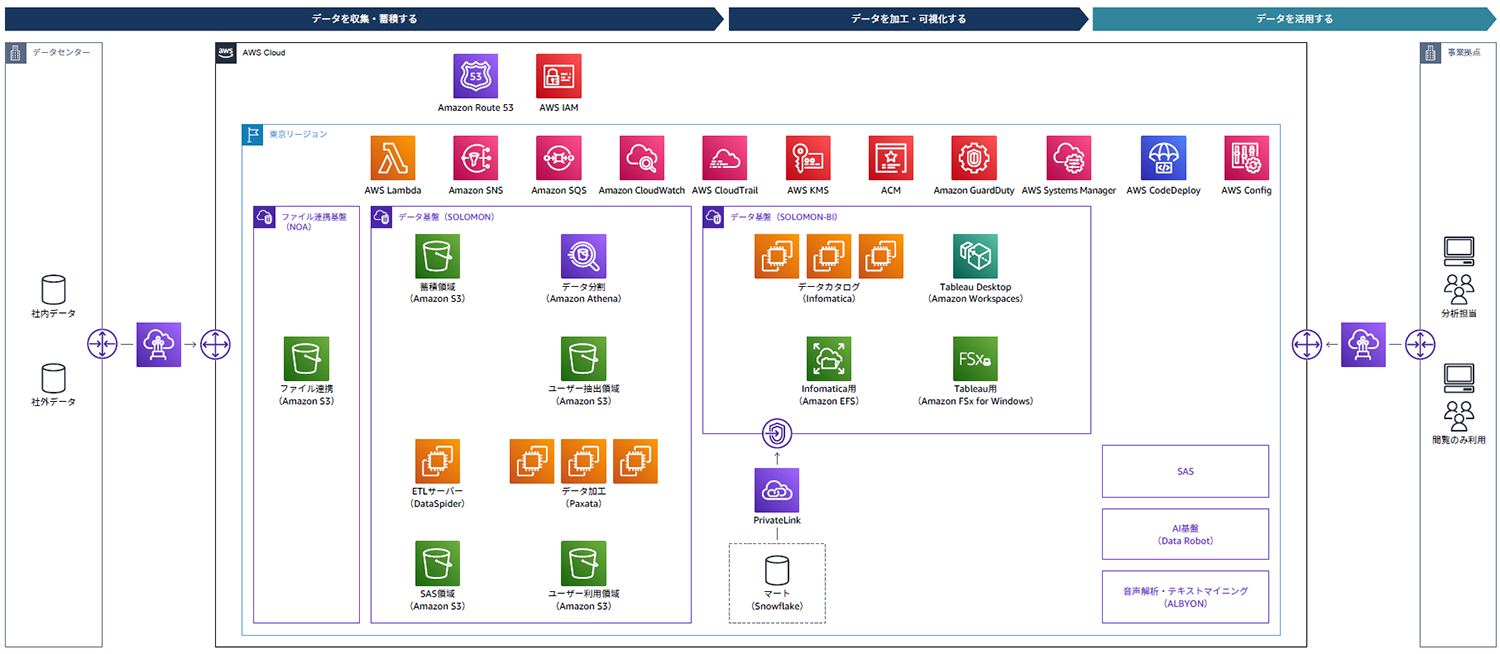

JCB は、システム移行と並行して共通基盤(API 基盤、ファイル連携基盤、CI/CD 基盤、ログ分析基盤など)の構築と、データ基盤(データレイク)の構築を進めました。

共通基盤の 1 つである API 基盤は、外部の金融機関や決済会社のシステムと、JCB 内部の業務システム間を中継するものです。「これまでは個々のシステム間で連携してきましたが、時間とコストがかかります。そこで AWS 上に API 基盤を構築して効率よくデータをやり取りすることにしました」とシステム本部 デジタルソリューション開発部の樫又恭子氏は語ります。

API 基盤は、Amazon Aurora、Amazon DynamoDB、AWS WAF などのマネージドサービスを活用してスケーラブルなアーキテクチャを構成。システム本部 デジタルソリューション開発部の高田雄介氏は「AWS の活用により、稼働後のミドルウェアのバージョンアップや、メモリーの増強、トラフィックの増加に合わせたスケールアウトも容易に実施することが可能になりました」と語ります。システム本部 デジタルソリューション開発部の久岡啓介氏も「AWS の PCI DSS 認定の活用により、システム全体の PCI DSS 認定取得の負荷が軽減されました」と話します。

API 基盤の構築は、インフラ調達や構築に通常 6 か月かかるところ 3 か月に短縮。2019 年 7 月のリリース以来、API を利用した連携システム数は増え続け、1 桁だった API 数は 2022 年末で 100 本以上と大幅に拡大増加しています。

データ基盤は、社内外のデータを一元的に管理し、全社員に分析環境を提供するためのものです。システム本部 業務システム開発部の竹國太貴氏は「オンプレミス環境のデータウェアハウスは、ストレージの拡張が難しく、分析対象データの多くは 2 年以内のものに限られていました。そこで今回のデータ基盤はあらゆるデータを対象とし、5 年、10 年と長期のデータを分析するために安価で拡張が容易な Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)上に構築しました」と語ります。

「Amazon Athena で分析用にデータを加工、AWS Glue を利用して蓄積したデータのカタログ情報を提供」「Amazon S3を介して、分析用データのツール間連携をシームレスに実施」等、スピーディーな分析を実行可能な環境を提供しています。「2022 年 10 月現在、データ基盤には約 32TB のデータが蓄積されています。今後、5 年間で 120TB 程度までデータの拡張を予定しています」と竹國氏は語ります。

データ基盤は今後、サードパーティーデータ等の量・種類のさらなる拡充やユーザ利用しやすい形でのデータ提供のため、インターネットを使わずにプライベートで接続する AWS PrivateLink 等を活用しながら、他の分析基盤との連携を進めていく方針です。

「現在、JCB 消費 NOW の取引データの匿名化処理で、データ基盤上のツールを利用しています。今後、JCB が運用し、AWS 上で稼働している AI 基盤やデータ分析基盤とも連携しながらデータ活用を活性化させていきます」(竹國氏)